感染症だより(6月23日~6月29日)

百日咳に注意。伝染性紅斑(りんご病)が流行中です。

百日咳の報告が続いています。昨年は1年間に福島県全体で19名の報告がありましたが、今年はすでに先週までで445名の報告がありました。先週郡山市では23名の報告がありました。先々週は13名でした。年齢は学童から10代がほとんどです。激しい咳が出て、長引くのが特徴です。乳児がかかると重症になり、生後6か月以下では死に至る危険性も高いです。伝染性紅斑(りんご病)が流行が続いています。ほっぺがリンゴのように赤くなるので、りんご病とも呼ばれます。他に太ももや腕に赤い斑点が出ます。熱は出ません。発疹が出た時点で体からウイルスは消えているので感染力はありませんので、登校登園は可能です。妊娠中の方がかかると、まれに胎児の異常や流産する可能性があり注意が必要です。

(6月25日)

福島県内の感染症発生状況は以下の福島県感染症情報センターの発表をご覧ください。

698550

- 2025年7月3日

- 感染症便り

感染症だより(6月16日~6月22日)

百日咳に注意。伝染性紅斑(りんご病)が流行中です。

百日咳の報告が続いています。昨年は1年間に福島県全体で19名の報告がありましたが、今年はすでに先週までで383名の報告がありました。先週郡山市では13名の報告がありました。先々週も22名でした。年齢は学童から10代がほとんどです。激しい咳が出て、長引くのが特徴です。乳児がかかると重症になり、生後6か月以下では死に至る危険性も高いです。伝染性紅斑(りんご病)が流行が続いています。ほっぺがリンゴのように赤くなるので、りんご病とも呼ばれます。他に太ももや腕に赤い斑点が出ます。熱は出ません。発疹が出た時点で体からウイルスは消えているので感染力はありませんので、登校登園は可能です。妊娠中の方がかかると、まれに胎児の異常や流産する可能性があり注意が必要です。

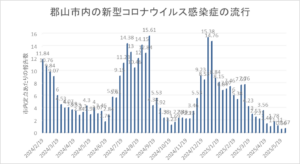

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は報告数も少ないですが続いています。

(6月25日)

福島県内の感染症発生状況は以下の福島県感染症情報センターの発表をご覧ください。

696991- 2025年6月25日

- 感染症便り

食物アレルギーについて

食物アレルギーの原因は?

つい最近まで食物アレルギーの原因は、赤ちゃんの消化能力がまだ発達していない状態で食物が十分消化されないまま吸収してしまい抗体ができてしまう(感作される)ためと考えられていました。そのため離乳食の開始時期を遅らせたり、特に卵は1歳過ぎまで食べさせないように、といった指導が行われてきました。しかし、最近は食物が体の中に入ってきて抗体を作る感作の経路は、食べて腸管から入るよりも皮膚の湿疹の部位から進入することが分かってきました。アトピー性皮膚炎の子に食物アレルギーを合併するのが多いのはそのためです。

また、食物アレルギーかどうか血液検査を希望される方も多くいます。以前は血液検査で抗体が陽性なことで食物アレルギーと診断し、その食物を除去する指導も普通に行われてきました。しかし抗体が陽性でも食べて問題がないこともあり、血液検査はあくまでも診断の目安ということです。当院では指先から1滴血液を採取して41種類のアレルゲン(アレルギー反応を起こす原因物質)の検査が可能な機械を導入しています。

食物アレルギーを予防するための離乳食の進め方

ある開業医の小児科の先生たちのグループが行った研究の結果を示します。生後4ヶ月から、卵,ミルク,小麦,大豆,ソバ,ピーナッツの6食品を少量から食べさせるたところ、その後食物アレルギーを発症した子はいなかったというものです。その他世界各国から報告されている複数の大規模臨床試験の結果からも、鶏卵など食物アレルギーの原因となりやすい食品であっても、乳児期早期に少量でも摂取を開始しておくことで、食物アレルギー発症の可能性が低くなることが明らかとなっています。

アレルギーを防ぐ離乳食の進め方

離乳食の開始は通常通り生後5~6か月から開始してください。様々の種類の食品を食べさせてください。

アレルギーが気になる方は以下の方法がおすすめです。

1)卵

タマゴボーロを1日1個から初めてください。1週間ごとに1個ずつ増やしていってください。1度に10個食べれるようになったら卵アレルギーの心配はありません。その後は炒り卵やゆで卵を食べさせてください。

タマゴボーロ1個に含まれる卵の量はどれくらいなのでしょう?岩本製菓の5連ボーロを例に説明すると、これには卵白と卵黄が約2:1の割合で入っていて、1個当たりの全卵の量は約0.0235gです。卵1個が50gとするとボーロ2100個が卵1個分になりますのでごく少量の卵の量です。卵アレルギーの診断に病院で行う卵負荷試験には全卵の1/32個(1.56g)を使用します。これをタマゴボーロに換算すると66個分になりますので、それと比較してもごく少量ということです。

2)牛乳

粉ミルクで育ててる赤ちゃんに牛乳アレルギーはありません。母乳で育てている赤ちゃんが問題になります。母乳は理想的な食品です。母乳には免疫成分が含まれており、感染症の予防にも役立っています。また脳や神経系の発達を促す成分も含まれているといわれています。さらに赤ちゃんとお母さんとのスキンシップを取るという意味でも重要です。ただし母乳だけで育てた赤ちゃんは将来牛乳アレルギー発症する可能性があります。それを予防するために少しでも粉ミルクを飲むことをお勧めします。量は必要ありません。1日20mlくらいを毎日あるいは1日おきに飲ませてください。スプーン1杯のヨーグルトでもいいと思います。

3)小麦

うどんやパンを食べさせてください。

4)ピーナッツ

ピーナッツバターを少量なめさせてみてください。

5)ナッツ類

最近ナッツ類のアレルギーが増えています。くるみ、アーモンド、カシューナッツ、マカダミアナッツなどです。ある小児科の先生のホームページで知ったのですが、これらを直接食べるわけにはいかないので、細かく砕いて、ピーナッバターに混ぜてたべさせる方法をとっているようです。さらにそばアレルギーを予防するためにそば粉も混ぜてるようです。

6)エビ、カニ

エビ、カニ等の甲殻類は、これらのアレルギーを持ってしまうと治療するのは難しいです。エビせんべい、かにかまを少しづつ食べれば予防できます。

それでも上記の食材に対するアレルギー反応がおこることが心配な方には、その食材をクリニックに持参していただき、実際に私の目の前で食べていただき待合室で30分様子をみます。問題がなければ自宅で続けてもらいます。その際は平日の午前11時までに来院してください。

スキンケアの重要性

食物アレルギーの原因となる食物抗原は、炎症のある皮膚から侵入することがわかってきました。ですから湿疹のないきれいな皮膚の状態を保つ必要があります。湿疹の治療はその炎症の程度にあった外用薬を塗る必要があります。外用薬には様々なランクのステロイド剤やステロイドが含まれない炎症を抑える外用薬があります。外用薬は決められた回数、決められた量をきちんと塗らないと、塗ってる意味がありません。特にステロイド剤は、ステロイドが怖いというイメージをお持ちの方が多く、遠慮がちに塗る傾向があるようです。

- 2024年3月30日

- 病気について

アデノウィルス感染症について (特に、咽頭炎、扁桃炎について)

原因は?

その名の通りアデノウィルスが原因でおこる感染症です。このウィルスには亜型がたくさんあり、咽頭扁桃炎、肺炎、咽頭結膜熱(プール熱)、胃腸炎、膀胱炎、発疹症など様々な症状を示します。

どんな症状がでるの?

ここでは、アデノウィルスの感染による咽頭、扁桃炎について書きます。とにかく高い熱が特徴でインフルエンザ並に39度以上出ることが多いです。熱はなかなか下がらず、5日間くらい続きます。ノドは真っ赤に脹れ、扁桃に白い膿のような浸出物が付くこともあります。

治療はどうするの?

原因になっているウィルスに効く薬はありません。抗生物質は全く無効で、むしろ耐性菌を作る原因にもなり、使用は避けるべきといわれています。対症療法しかありません。ノドが脹れて高熱が続いている時、抗生剤を飲んでも高熱が引かない場合この病気を疑うこともあります。高熱が持続することは覚悟しなければなりませんが、これに耐えられず体力の消耗が著しい場合は、入院をして治療をする場合もあります。

合併症は?

重症な肺炎を合併することがあります。急に咳が出てきたり、呼吸が苦しそうな状態になったら要注意です。また、まれに髄膜炎を起こすことがあります。発熱、頭痛、嘔吐(激しく何度も吐く)の症状がそろったら要注意です。首が硬くなり、仰向けで寝て首を曲げようとしても曲がらなくなる症状(頸部硬直)も見られます。結膜炎。目が充血したり目ヤニが出ます。

- 2017年6月23日

- 病気について

HEART(H28年03月号):食物アレルギーについて

医療情報誌ハートは、郡山市・須賀川市・本宮市の読売新聞福島民友に折り込まれています。

当院から医療のQ&Aを寄稿しています。

※うまく表示されない時は再読み込みを行ってみて下さい。

HEARTH2803

- 2016年3月30日

- HEART寄稿文